Xで炎上!?【自動車の幅寄せvsチャリのすり抜け】の是非!車が交差点で左折時にブロックするのは正しいのか?自転車との事故防止やマナーを考える

公開日:

:

最終更新日:2025/07/12

交通安全知識

こんにちは、しまです。

某Xで話題になっていました『自動車の交差点前での左寄せブロック』の件。

関連リンク:Xポスト(自転車の左すり抜けと自動車の幅寄せ)

信号手前で自転車の僕をぶっちぎりで追い抜くレギュラー出演のニッサンティーダシルバーの幅寄せさん。相変わらず左に寄せて停止。軽く挨拶しようと思って幅寄せさんの横へ。「そう、焦んな!」と言う幅寄せさん。信号が青になり前にいるハイエースを煽りながらぶっちぎりで左折していった。ギャグかと… pic.twitter.com/uR036ynUcE

— Tatsuya Skywalker (@TatsuyaSkywlkr) May 14, 2024

自転車側のヘルメットカメラに写った動画が話題になっていました。

簡単に話をすると、自転車が交差点に接近していた際に追い越されたシルバーの車が急に幅寄せ。

それに驚いた自転車は「でた!何だそれ!」と怒りをあらわにしていました。

交通安全の勉強をしている私にとって、ものすごく勉強になる啓発映像。

Xでは、道路の交通に関してよくわかっていない人がほとんどなので、勉強している側としてこれらの交通の方法の是非を考えます。

自転車と自動車、交差点での優先権は?どっちが悪いのか?

結論から先に言います。 道交法的には自動車側が悪いです。

交差点ぎりぎりでの無理な追い越し

- 自転車に危険を与えるような速度と方法での追い越し

- “追い越しのためのはみ出し禁止部分”での対向車線はみ出し

交通弱者を守るのが自動車の運転手の責任です。

ただ、炎上した原因など、自転車側には全く落ち度がないのか?

自転車側の落ち度

- 自動車の左側を無理やりすり抜けをし、運転手を誹謗中傷したり睨んでいる様子をSNSにアップしたこと。

道路交通法的には自動車が悪いが、SNSのネットリテラシーの低さなど、自転車側の落ち度もある。

結論・・・お互い様となってしまいますが、それでは無責任すぎます。

どのような観点からそう言えるのか、交通の方法を深掘りしていきます。

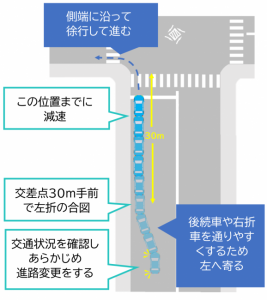

車の左折の方法

引用元:サーフトペーパードラバースクール まず肝心なところを抑えておきましょう。

車(自転車含む)が交差点で左折するためには、道路交通法で決まった運転の方法に従う必要があります。

車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

道路交通法第34条にもありますように、左折する車はあらかじめできるだけ左に寄せ終わっていないといけないんです。

勘違いポイント➜「30m手前から寄せる」のではなく、寄せ終わらせておかなければいけません。

あらかじめ寄せるってどれくらい手前?

この『あらかじめ』というのがポイントで、どのくらいあらかじめかというと交差点手前30mに達するまでに、です。

しかしこの寄せる位置は法律で決まっているわけではなく、「だいたい交差点の手前30mあたりまでに寄せておかないと他の交通との関わりにおいて迷惑になったり事故につながったりする」という意味合いが大きいです。

2以上の車線がある交差点手前では、進路をギリギリで変えるなよという注意喚起でオレンジ色の標示になっていることが多いです。

なのでXの投稿のシルバーの自動車は、交差点ギリギリで左寄せしていたので過失が大きいです。

交差点の状況に応じてできる限り安全な速度と方法で通行しなければいけませんし、さらに追い越しの禁止にもあたるからです。

交差点手前30m手前は追い越しの禁止場所

交差点とその手前30mでは追い越しが禁止されています。(優先道路除く)

更に言えば、追い越す車両との安全な側方間隔をとらなければいけないという決まりもあります。

リンク先の動画では、全てにおいて自動車側の左折の方法の過失、厳密にいえば道交法違反です。

※グーグルマップで調べると距離が分かります。 (大体手前10mぐらいで寄せ終わりました。)

道路ってどこからどこまで?白線はなんのため?

中には「白線を踏むな!」という意見もありました。鋭いですね。 そうなんです。

踏んでもいい白線と踏んではいけない白線があるんです。

※白線➜車道外側線といいます。

「歩道」があるか、ないかで考えます。

歩道とは、歩行者の通行のために柵やガードレールや縁石などで区分された道のこと。

要は車道の左側に盛り上がった部分のことですね。

歩道があれば、できるだけ歩道に近づいて左折することが定められています。

歩道(柵や宴席などで区分されている道)がない時は、自動車や原付は白い線を踏んだり左へ入って走行してはいけません。

この白い線より左側は路側帯と言って、歩行者や軽車両の通行のための道(帯)です。

なので原付やバイクがブイーンと路側帯に入ってすり抜けするのは、れっきとした違反です。

交差点の左折方法まとめ

いかがでしたでしょうか。

道路交通法ってややこしいですね。

車は左折時にはあらかじめ左に寄せなければいけませんが、近くに自転車や歩行者がいれば無理に追い越したり、左寄せにこだわらないほうが安全です。

その際は、後ろに続いて徐行で交差点に進行すればいいだけの話。

信号手前で自転車の僕をぶっちぎりで追い抜くレギュラー出演のニッサンティーダシルバーの幅寄せさん。相変わらず左に寄せて停止。軽く挨拶しようと思って幅寄せさんの横へ。「そう、焦んな!」と言う幅寄せさん。信号が青になり前にいるハイエースを煽りながらぶっちぎりで左折していった。ギャグかと… pic.twitter.com/uR036ynUcE — Tatsuya Skywalker (@TatsuyaSkywlkr) May 14, 2024

ただ、この自転車の人も落ち度がなかったわけではないと私は思います。

ギリギリをすり抜けることは事故の危険を伴います。

もし、自動車が自転車に気づかず発進し、左折したらどうなりますか?➜巻き込まれます。

さらにムカついたからと言って、ネット上に他人を誹謗中傷して睨みつける動画をあげることは、ネットリテラシーという点ではモラルが欠けています。

コメントでもそう。自転車の人の容姿などは全く関係ない。

行き過ぎた批判を投稿すると侮辱罪という罪に問われかねません。

私もあなたも、運転もネット投稿も、気を付けなければなりません。

関連記事

-

-

【左折で右車線は違反?】右折がイライラする交差点の優先ルールと本当に譲るべき場面とは

Threadsの投稿でこういうのを見ました。 『片側2車線の道路に左折で曲がる際に、いきなり右

-

-

【右直事故】悪いのはどっち?バイク乗りの○○が原因だった…教習指導員になって思う事

こんにちは、紫摩です。 転職して自動車学校で安全運転を教えている者です。 私は将来的にバ

-

-

【道路交通法の真実】「ブレーキ踏む前にウィンカー出せ」は危険?教習指導員が徹底解説

SNSで定期的に話題になるフレーズがあります。 「ブレーキ踏む前にウィンカー出せ!」

-

-

なぜ車線変更で譲ってもらえない?迷惑にならない3つのコツを教習指導員が解説します

こんにちは、紫摩です。教習指導員やってます。 今回は”車線変更”のやり方を教習指導員の観点

-

-

香川の交通マナーの悪さから学ぶ【信号で一番危険なのは青信号だ!】道路交通法と安全運転の豆知識

お世話になっております。紫摩です。 今回も私の指導員審査勉強におつきあいいただき、ありがとうご

-

-

交通事故は決まった人が何度も起こす事実が判明!多発者の心理と傾向

こんにちは、紫摩です。 只今、教習指導員審査にむけて猛勉強中です。 その中で興味深い

-

-

【クラクションを鳴らされた時は?】教習車にイライラ!警音器の正しい使い方を指導員が解説

教習所で先生をすることになった紫摩です。いつもありがとうございます。 今回はクラクションを鳴ら